PROPOSTA DI RISOLUZIONE ( RC-B9-0277/2021) con richiesta di iscrizione all’ordine del giorno per un dibattito sui casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento sui prigionieri di guerra all’indomani del più recente conflitto tra Armenia e Azerbaigian.

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sul Caucaso meridionale e sulla politica europea di vicinato,

– vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sull’attuazione della politica estera e di sicurezza comune – relazione annuale 2020,

– vista la raccomandazione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul partenariato orientale, in vista del Vertice di giugno 2020,

– vista la lettera di 120 membri del Parlamento europeo a Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, e Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo, sui prigionieri di guerra armeni detenuti dall’Azerbaigian del 3 maggio,

– vista la dichiarazione dell’alto rappresentante Josep Borrell sulla situazione al confine tra Armenia e Azerbaigian del 14 maggio 2021,

– vista la dichiarazione dell’UE sui prigionieri del recente conflitto tra Armenia e Azerbaigian alla 1402a riunione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 28 aprile 2021,

– vista la dichiarazione dell’Alto rappresentante a nome dell’Unione europea sul Nagorno Karabakh del 19 novembre 2020,

– viste le dichiarazioni dei copresidenti del gruppo di Minsk dell’OSCE del 13 aprile e del 5 maggio,

– vista la lettera inviata il 20 aprile 2021 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa Dunja Mijatović al presidente Aliyev sul conflitto del Nagorno-Karabakh,

– viste le dichiarazioni congiunte del presidente della delegazione per le relazioni con il Caucaso meridionale, l’eurodeputata Marina Kaljurand, la relatrice permanente del Parlamento europeo sull’Armenia, l’eurodeputata Andrey Kovatchev e la relatrice permanente del Parlamento europeo sull’Azerbaigian, l’eurodeputata Željana Zovko di 13 Novembre 2020, 2 febbraio 2021 e 23 marzo 2021,

– visto il rapporto di Human Rights Watch “Azerbaigian: prigionieri di guerra armeni maltrattati in custodia” del 19 marzo 2021,

– visto l’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall’altra,

– viste le priorità del partenariato tra l’UE e l’Azerbaigian approvate dal Consiglio di cooperazione il 28 settembre 2018,

– visto l’articolo 144 del Regolamento;

A. considerando che l’accordo trilaterale di cessate il fuoco del 9 novembre 2020 tra Azerbaigian, Armenia e Russia ha posto fine alle ostilità nel Nagorno-Karabakh condotte dal 27 settembre al 9 novembre; considerando che la guerra ha provocato la morte di migliaia di militari di entrambe le parti e ha causato grandi sofferenze ai civili provocando centinaia di tragiche vittime civili e decine di migliaia di sfollati;

B. considerando che il paragrafo 8 dell’accordo di cessate il fuoco prevede che “venga effettuato lo scambio di prigionieri di guerra, ostaggi e altri detenuti, nonché i resti delle vittime”; considerando che le parti interessate hanno convenuto che il ritorno dei prigionieri sarebbe stato effettuato in base al principio “tutti in cambio di tutti”;

C. considerando che l’Armenia ha rilasciato tutti i prigionieri della recente guerra e che non risulta che nessun prigioniero di guerra o civile azero sia detenuto in Armenia o nel Nagorno-Karabakh;

D. considerando che l’Azerbaigian detiene ancora prigionieri di guerra armeni e ha presumibilmente fatto nuovi prigionieri, compresi i civili, dopo la fine ufficiale delle ostilità; considerando che è difficile stabilire con precisione il numero di prigionieri e prigionieri rimasti, a causa dell’elevato numero di persone scomparse e della mancanza di cooperazione da parte dell’Azerbaigian, ma includerebbe 69 persone la cui prigionia ammette l’Azerbaigian, 112 persone di cui l’Azerbaigian non ha fornito alcuna informazione e 61 persone la cui prigionia l’Azerbaigian nega categoricamente, ma su cui esistono prove concrete del contrario;

E. considerando che il rifiuto delle autorità azere di liberare incondizionatamente tutti i prigionieri di guerra e prigionieri è una grave violazione del diritto umanitario internazionale, un mancato rispetto dell’accordo di cessate il fuoco del 9 novembre 2020 ed è anche in profonda contraddizione con le affermazioni dell’Azerbaigian passare alla normalizzazione e alla riconciliazione;

F. considerando che l’Azerbaigian non ha risposto alla richiesta di informazioni obbligatorie della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle circostanze della cattura, le condizioni in cui sono detenuti i prigionieri di guerra, le loro visite mediche o cure con il supporto di certificati medici, effettuata dalla Corte ai sensi dell’articolo 39 nel contesto di procedimenti legali avviati su richiesta urgente dell’Armenia [1];

G. considerando che Human Rights Watch ha riferito il 19 marzo che le forze armate e di sicurezza azerbaigiane hanno abusato dei prigionieri di guerra armeni, sottoponendoli a trattamenti crudeli e degradanti e torture quando sono stati catturati, durante il loro trasferimento o durante la detenzione in varie detenzioni strutture; considerando che le forze azere hanno fatto ricorso alla violenza per detenere civili e li hanno sottoposti a torture e condizioni di detenzione disumane e degradanti, che hanno provocato la morte di almeno due detenuti nella prigionia azera; considerando che le forze azere hanno arrestato questi civili anche se non vi erano prove che rappresentassero una minaccia alla sicurezza per giustificare la loro detenzione ai sensi del diritto internazionale umanitario;

H. considerando che la creazione di un “Parco dei trofei militari” a Baku va contro la responsabilità delle autorità dell’Azerbaigian di sanare le ferite inflitte dal conflitto armato e di garantire che i cittadini sotto il governo dell’Azerbaigian siano trattati con rispetto;

I. considerando che, secondo quanto riferito, su Internet e sui social media sono circolati video che hanno evidenziato casi di abusi e maltrattamenti di prigionieri da parte di membri delle forze armate di entrambe le parti; considerando che non vi sono indicazioni che le autorità azere o armene abbiano condotto indagini rapide, pubbliche ed efficaci su questi incidenti o che le eventuali indagini abbiano portato a procedimenti penali;

J. considerando che durante le ostilità da settembre a novembre 2020 le forze militari armene e azerbaigiane hanno effettuato attacchi missilistici illegalmente indiscriminati su aree popolate, provocando vittime civili e danneggiando case, aziende e scuole e contribuendo allo sfollamento di massa; considerando che entrambe le parti hanno utilizzato anche munizioni a grappolo, vietate a causa del loro effetto indiscriminato diffuso e del pericolo di lunga durata sui civili, nelle aree popolate, provocando vittime civili;

K. considerando che milioni di pezzi di ordigni inesplosi e mine sono sparsi nel Nagorno Karabakh e nei suoi dintorni; considerando che tutte le parti dovrebbero fornire mappe disponibili dei campi minati per consentire ai civili di tornare nelle ex regioni di conflitto;

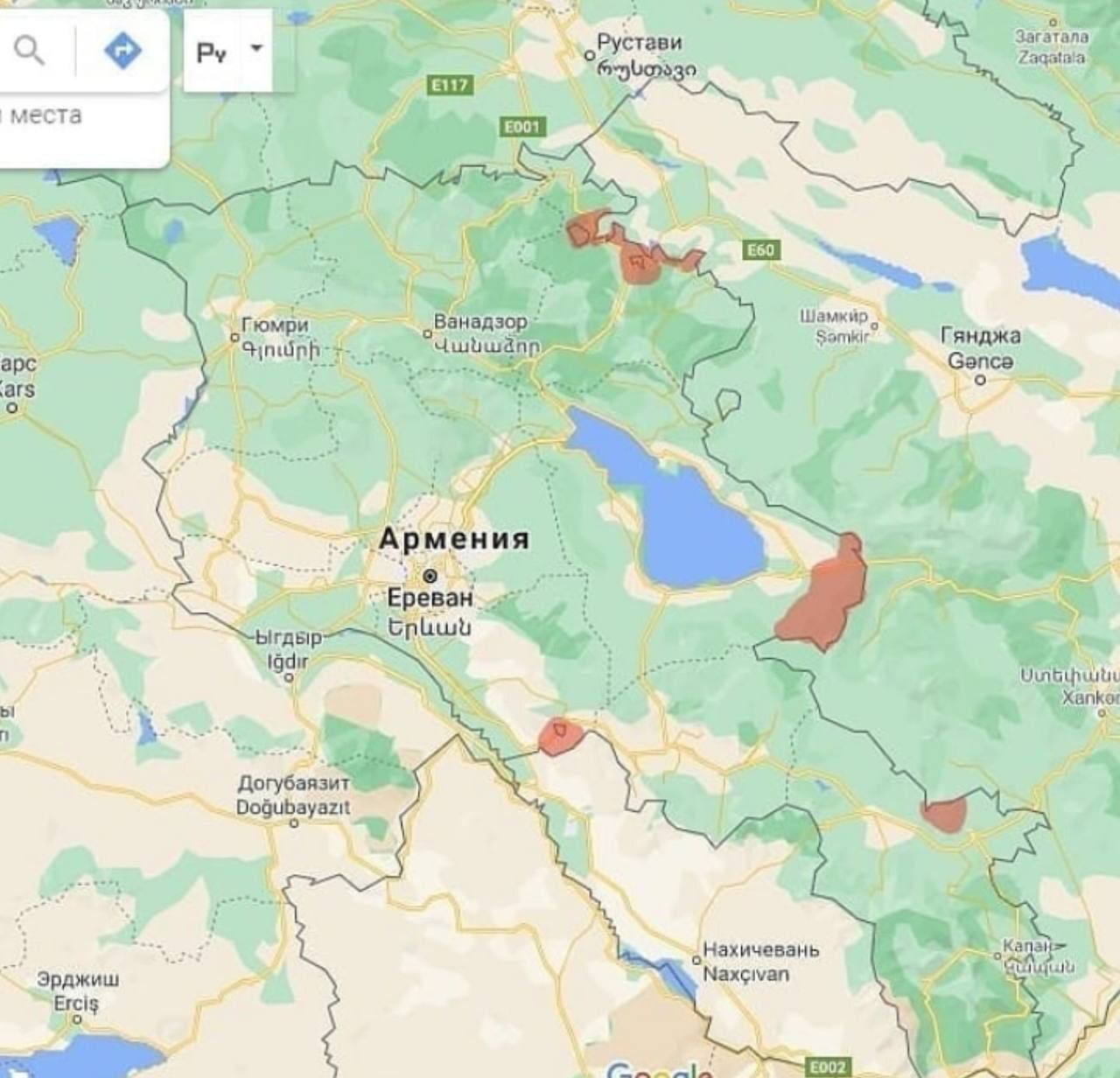

L. considerando che il 12 maggio le truppe dell’Azerbaigian sono entrate nel territorio dell’Armenia, il che costituisce una violazione dell’integrità territoriale dell’Armenia e del diritto internazionale;

M. considerando che il 16 maggio l’Azerbaigian ha iniziato esercitazioni militari nella Repubblica autonoma di Nakhchivan che hanno coinvolto fino a 15.000 militari e attrezzature militari pesanti;

N. considerando che il 17 maggio la Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro in aiuti umanitari per aiutare i civili colpiti dal recente conflitto nel Nagorno Karabakh e nei dintorni, portando l’assistenza dell’UE alle persone bisognose sin dall’inizio delle ostilità nel settembre 2020, a oltre 17 milioni di euro;

1. accoglie con favore l’accordo su un cessate il fuoco completo nel Nagorno-Karabakh e nei dintorni concordato da Armenia, Azerbaigian e Russia il 9 novembre 2020; rileva positivamente che il cessate il fuoco è stato generalmente rispettato, a parte incidenti deplorevoli ma isolati; condanna l’ingresso di truppe azere all’interno del territorio dell’Armenia, in violazione del diritto internazionale; deplora le vaste esercitazioni militari dell’Azerbaigian che hanno ulteriormente intensificato le tensioni tra i due paesi; spera che questo accordo salverà le vite sia dei civili che del personale militare e aprirà prospettive più rosee per una soluzione pacifica di questo conflitto mortale;

2. deplora che durante i 25 anni di negoziati non ci siano stati risultati; deplora l’uso della forza militare intesa a modificare lo status quo; condanna fermamente l’uccisione di civili e la distruzione di strutture civili e luoghi di culto, condanna l’uso riferito di munizioni a grappolo nel conflitto;

3. deplora che l’esito dell’accordo di cessate il fuoco abbia portato al dispiegamento delle cosiddette forze di pace russe nel Nagorno-Karabakh, che sulla base delle esperienze di altri paesi del partenariato orientale serve solo gli interessi della Russia;

4. condanna il sostegno fornito all’Azerbaigian dalla Turchia, che ha solo incoraggiato l’Azerbaigian a utilizzare la forza militare invece di negoziati pacifici; condanna, inoltre la partecipazione al conflitto armato di mercenari siriani, portati dalla Turchia;

5. rileva che il conflitto ha destabilizzato l’ambiente politico armeno, che dopo le elezioni parlamentari del 2018 ha intrapreso un percorso di riforme democratiche e filoeuropee, e ha aumentato l’affidabilità dell’Armenia dalla Russia, nota per la sua attiva opposizione alla democratizzazione dei partner orientali dell’UE;

6. Sottolinea che resta ancora da trovare una soluzione duratura e che il processo per raggiungere la pace e determinare il futuro status giuridico del Nagorno-Karabakh dovrebbe essere guidato dai copresidenti del Gruppo di Minsk dell’OSCE e fondato sui loro Principi fondamentali del 2009, in linea con norme e principi del diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite e l’Atto finale di Helsinki del 1975 dell’OSCE;

7. si rammarica che gli Stati membri dell’UE che partecipano al gruppo di Minsk dell’OSCE non fossero presenti quando è stato mediato l’accordo di cessate il fuoco, così come l’UE non ha dato prova di leadership nel portare al tavolo dei negoziati due dei suoi preziosi partner orientali;

8. esprime preoccupazione per la ridotta attività del Gruppo di Minsk dell’OSCE e per la capacità di servire al suo scopo; chiede un impegno attivo dell’UE e dei suoi Stati membri per rafforzare il processo di pace e riconciliazione tra Armenia e Azerbaigian, applicando una leadership simile dimostrata in Georgia nel mediare la prolungata crisi politica;

9. esprime preoccupazione per la decisione del parlamento separatista del Nagorno-Karabakh di fare del russo la seconda lingua ufficiale della regione, insieme alla lingua armena;

10. invita entrambe le parti a completare in modo completo e rapido il processo di scambio di tutti i prigionieri, detenuti e resti umani ea rispettare i loro obblighi per garantire un trattamento umano dei detenuti;

11. Invita l’Azerbaigian a rispettare i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e dell’accordo di cessate il fuoco e di rilasciare senza indugio tutti i rimanenti prigionieri di guerra e le persone detenute, indipendentemente dalle circostanze del loro arresto e ad astenersi da detenzioni arbitrarie in futuro; esorta il governo dell’Azerbaigian a fornire gli elenchi di tutte le persone in cattività in Azerbaigian detenute in relazione al conflitto armato o alle sue conseguenze ea fornire informazioni sulla loro ubicazione e sullo stato di salute;

12. esprime la sua grave preoccupazione per le numerose accuse di abusi sui prigionieri della guerra del Nagorno-Karabakh, in particolare come documentato nel rapporto di Human Rights Watch “Azerbaigian: prigionieri di guerra armeni maltrattati in custodia”; ricorda ai governi dell’Azerbaigian e dell’Armenia i loro obblighi internazionali di condurre indagini indipendenti, rapide, pubbliche ed efficaci e perseguire tutte le accuse credibili di violazioni delle Convenzioni di Ginevra e violazioni del divieto di tortura; sottolinea che deve essere garantito il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e il divieto di tortura e altri trattamenti degradanti o inumani;

13. chiede al governo dell’Azerbaigian di astenersi da qualsiasi violenza, molestia, tortura e maltrattamento dei prigionieri armeni e di rispettare pienamente le disposizioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani; invita inoltre a rispettare le garanzie legali, a garantire il controllo giudiziario sulle detenzioni, a consentire l’accesso di avvocati, medici e difensori dei diritti umani indipendenti ai detenuti e a facilitare la comunicazione con i parenti;

14. invita l’Azerbaigian a fornire le informazioni in sospeso richieste dalla Corte europea dei diritti dell’uomo;

15. Invita il governo dell’Azerbaigian a garantire l’accesso libero e senza ostacoli ai prigionieri per le organizzazioni internazionali competenti, come Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT);

16. Sottolinea l’urgente necessità di garantire che l’assistenza umanitaria possa raggiungere coloro che ne hanno bisogno, che sia garantita la sicurezza della popolazione armena e del suo patrimonio culturale nel Nagorno-Karabakh, che gli ordigni inesplosi e le mine siano rimossi, ad esempio. attraverso la fornitura di mappe dei campi minati e affinché gli sfollati interni e i rifugiati possano tornare ai loro precedenti luoghi di residenza;

17. disapprova l’apertura del “Parco dei trofei militari” a Baku, che mostra l’equipaggiamento militare armeno preso come trofeo durante la guerra e manichini caricaturali di soldati armeni; considera tale esposizione umiliante e disumanizzante, che accresce la violenta retorica e ostacola gli sforzi di riconciliazione tanto necessari;

18. insiste fermamente affinché entrambe le parti si astengano da qualsiasi azione che distrugga l’eredità armena in Azerbaigian e l’eredità azera in Armenia; deplora la distruzione del cimitero armeno a Julfa, nell’exclave di Nakhchivan dell’Azerbaigian, e lo smantellamento della cattedrale di Ghazanchetsots a Shushi da parte dell’Azerbaigian, tra l’altro; deplora la distruzione di moschee e cimiteri da parte delle forze armene negli ultimi 30 anni; ritiene inaccettabili le segnalazioni di distruzione o manipolazione di siti culturali e religiosi armeni da parte delle autorità azere; insiste affinché non si verifichino interventi sui siti del patrimonio armeno prima di una missione di valutazione dell’UNESCO e che gli esperti del patrimonio culturale armeno e internazionale siano consultati prima e strettamente coinvolti durante gli interventi sui siti del patrimonio culturale armeno; chiede il pieno ripristino di questi e altri siti demoliti e di un maggiore coinvolgimento della comunità internazionale, in particolare dell’UNESCO, nella protezione del patrimonio mondiale nella regione;

19. sottolinea che sono necessari rinnovati sforzi per creare fiducia tra i due paesi, tra cui la revoca delle restrizioni all’accesso al Nagorno-Karabakh, anche per i rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali, lo sblocco dei trasporti e delle linee di comunicazione in tutta la regione e la promozione dei contatti diretti e della cooperazione tra le comunità colpite dal conflitto, nonché altre misure di rafforzamento della fiducia tra le persone;

20. invita l’UE e gli Stati membri a esercitare pressioni sull’Azerbaigian e l’Armenia affinché assumano una posizione ferma contro qualsiasi retorica o azioni che portino a innescare animosità o odio e, invece, fornire pieno sostegno e sostegno politico agli sforzi volti a promuovere la pace e la riconciliazione tra le popolazioni colpite dal conflitto, in particolare tenendo conto del benessere delle future generazioni di Azerbaigian e Armenia;

21. invita le parti a riprendere quanto prima il dialogo politico ad alto livello sotto gli auspici dei copresidenti del gruppo di Minsk dell’OSCE;

22. invita l’Azerbaigian e l’Armenia a impegnarsi immediatamente a non utilizzare munizioni a grappolo e ad adottare le misure necessarie per aderire senza ulteriori indugi alla Convenzione sulle munizioni a grappolo, che ne vieta completamente l’uso;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione / Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri dell’UE, al Consiglio d’Europa, all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, l’OSCE, l’Armenia e l’Azerbaigian “.

[traduzione redazionale]

NOTA: tutti i deputati italiani che hanno partecipato alla votazione si sono espressi a favore della mozione.

RISULTATO:

votanti 688

favorevoli 607

contrari 27

astenuti 54